“他们很多在战斗中牺牲了。对这些为祖国而流血的先哲烈士们,我们当怎样去纪念他们。他们都是我们勇敢的同胞,他们以他们的鲜红而赤热的血,栽起来我们祖国复兴的花。他们用他们的血肉之躯,铺平了我们光复的大道。”抗日战争胜利后,东北抗联著名将领冯仲云一直深深地怀念着那些曾经和他并肩战斗最终为国捐躯的战友们,于是他在《东北抗日联军十四年苦斗简史》一书中发出了这样的真情道白。

血战到底的英雄气概,是东北抗联精神基本内涵表述语的升华句,是东北抗联精神的底蕴和强音。英雄气概,是为了维护国家和民族尊严而永不屈服的精神品质和高尚追求;血战到底,则是英雄气概的集中体现和境界升华。血战到底,不是一时的冲动,不是瞬间的勇猛,不是短暂的悲壮,而是坚定信仰的驱使、爱国情怀的释放、同仇敌忾的彰显。为了国家生存、民族复兴、人类正义,东北抗联将士舍命疆场,与武装到牙齿的日本侵略者进行一次又一次惊心动魄的生死较量,凭借英勇善战的斗争精神、浴血奋战的革命意志、殊死决战的英雄壮举、携手作战的博大胸襟,以“铁骨”和“肉躯”战强敌、筑长城,用鲜血和生命谱写了中国抗日战争史上感天动地、气贯长虹的英雄史诗。

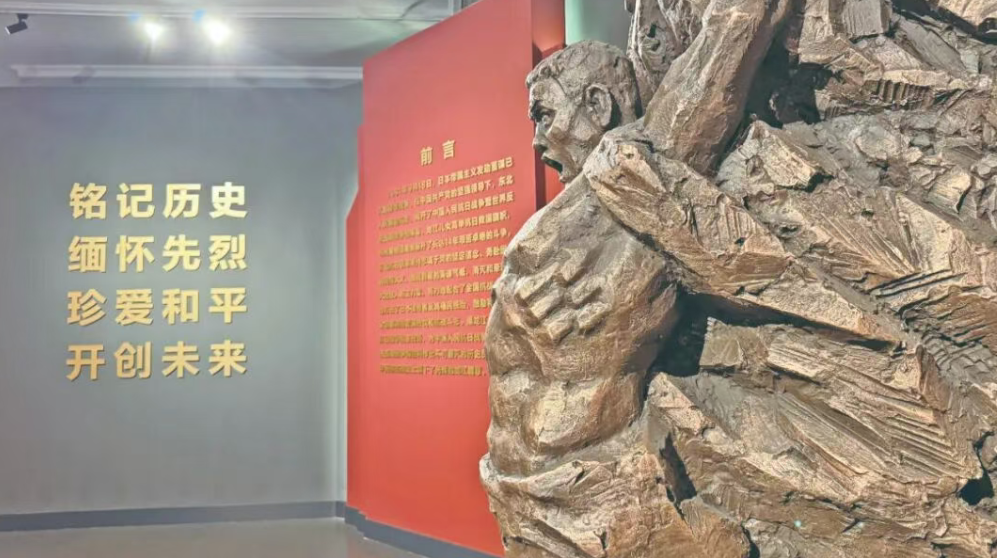

东北烈士纪念馆推出“抗战14年的黑龙江—纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年展览”,再现黑龙江铁血抗战14年历程。张佳蕊 摄

发扬英勇善战、不屈不挠的斗争精神,积极开展游击战争,以灵活机动的战略战术在艰难处境中打击敌人

东北抗联在敌后沦陷区,面对凶恶残暴的敌人、极端恶劣的环境、难以想象的困难,以不屈不挠的钢铁意志,同日伪军进行英勇顽强作战。在政治上,东北抗联注重加强党的领导和思想教育,纯洁队伍,以提高在艰苦条件下坚持不屈不挠斗争的能力;在经济上,东北抗联采取在深山密林中建立后方基地和开办兵工厂、被服厂等措施,用来储备物资和抵御日伪军;在战术上,东北抗联讲求“快”和“奇”,以智取胜、声东击西、出其不意、攻其不备,在艰难处境中仍取得重大战果。

“运筹帷幄战沙场,智勇双全敌胆寒。”回顾历史,东北抗联在其发展的各个阶段始终坚持与日本侵略者进行英勇斗争——反日游击队依托抗日游击区,虽势单力薄却敢于同日伪军作战,取得一个又一个以少胜多、以弱制强的胜利;东北人民革命军联合各反日武装,积极主动对敌作战,沉重打击和削弱日寇在东北的殖民统治;东北抗联各军联合作战,掀起抗日游击战的新高潮,有力地配合了全国抗战;东北抗联各路军实行远征和转战,坚持抗日游击战争,打破了日伪军对重点地区的“大讨伐”计划。特别是在抗击日本侵略的斗争中,东北抗联将士开展山地游击战争,制定和形成了灵活机动的战略战术。杨靖宇、赵尚志、周保中、李兆麟等均总结了各自的抗日游击战术,并在实战中得到了充分运用。比如,杨靖宇的游击战术中,有“三大绝招”“四不打”:“三大绝招”,即半路伏击、远途奔袭、化装袭击;“四不打”,即不能予敌以痛击的仗不打,于群众利益有危害的仗不打,不能占据有利地势的仗不打,无战利品可缴的仗不打。赵尚志的“十种游击战术”则为:运动战与阵地战;外线战与内线战;进攻战与防守战;歼灭战与消耗战;化整为零与化零为整;避实就虚,敌进我退,敌退我进;迂回奇袭;小包围与大包围;诱敌、毁敌、间敌、疲敌、惑敌;敌在明处我在暗处,行踪飘忽,出没无常。

赵尚志领导的“冰趟子”大捷,便是成功运用游击战术、以少胜多的经典战斗。这场战斗不仅是军事上的奇迹,更是智慧与勇气的完美结合。1937年3月初,在前有各县“讨伐队”阻截、后有日伪军追击的情况下,赵尚志率部队到达黑龙江海伦与通北(今属北安市)交界的山里,在一处山路狭窄、两侧山坡树林茂密的地方设伏,经两个小时激战,消灭尾随的敌人30余人。取得胜利后,赵尚志判断敌人一定会调来大批军队再次反扑,于是迅速率领部队前进。不久,部队来到一个叫“冰趟子”的地方,这里是通北县城从西向东进入山沟里的必经之路,常年流淌的山泉从山上流下来,形成一大片高低不平的冰川,冰面上不仅光滑,还有积雪。赵尚志仔细观察“冰趟子”周围地形后,决定在这里打一场伏击战,消灭穷追不舍的敌人。部队按照赵尚志的命令,在有利地形上筑好阵地,设好伏击圈。3月7日,日伪军700余人进入“冰趟子”,战斗随即打响。敌人人数占优,武器先进,但由于在冰面上,行走不稳,成了东北抗联战士的“活靶子”。东北抗联战士们居高临下,所有武器一齐开火,打得敌人在冰面上乱滚乱爬,死伤惨重。这次战斗,在敌众我寡的情况下,赵尚志领导部队充分利用有利地形地物,采取巧妙的伏击战术,毙伤日伪军300余人,成为东北抗联部队一次以少胜多的经典战斗。

这些战略战术体现了实事求是、开拓创新、不拘一格、灵活机动的特点,粉碎了日本侵略者妄图以东北为基地“以战养战”的阴谋,有力地打击了日伪殖民统治。七七事变后,东北抗联作为东北抗战的中坚力量,将东北抗日游击战争推向了一个新的高潮。

坚定浴血奋战、顽强苦斗的革命意志,战胜无数困难和挫折,以挑战人类生存极限的胆识迎接民族独立与解放

“君不见拂云百丈青松柯,纵使秋风无奈何。”唐代著名诗人岑参写下的名句,在东北抗联将士身上得到了充分的验证和诠释。人类战争的历史表明,两军对垒不仅是武器装备等物资因素的抗衡,同时也是意志、精神与信念的较量。坚定的革命意志是中华儿女抵御各种艰难险阻的精神武器和根本保证。东北抗联虽然经历了无数困难和挫折,但始终没有被敌人打败,并取得了重大胜利,靠的就是顽强苦斗的革命意志和如钢似铁的斗争精神。

“住了将近半个月,每天都被这类英雄故事激励着、感染着。”“在那些日子里,我处于极度感奋之中,常常边谈边写,边写边哭。”抗战胜利后,特地从延安来东北采访东北抗联英雄事迹的新华社记者穆青,禁不住发出这样的感慨。在长达14年的浴血奋战中,东北抗联将士为中华民族写下了一部惊天动地的英雄史诗。东北地处高纬度地带,冬季漫长而寒冷,自然环境极其残酷。“火烤胸前暖,风吹背后寒”,正是东北抗联艰苦生活的真实写照。东北抗联第七军老战士单立志回忆说:“在1939年那一年,我一个冬天都没有棉衣穿。晚上睡觉时,在大雪堆里挖个坑,架上松木烧,每天就靠烤火活着。向火的一面烤热了,背火的一面早冻透了,就来回翻着面地烤。在长期严寒摧残下,一大部分年纪稍大的战友都被冻死饿死了。人是先从脚往上冻,最后脑袋都冻坏了,走着走着抱着树就痴呆了,还有知觉的人让我们给他一枪,可是谁能忍心给他一枪呢,只能活生生地看他冻死。”日本侵略者在东北抗日游击区残酷推行“集团部落”制度,采取“归屯并户”“保甲连坐”“三光”等灭绝人性的残暴政策,制造“无人区”,使东北抗联陷入外无援兵、内缺粮草、长期孤军奋战的极端困境。特别是自1938年后,东北抗联的缺粮问题一天比一天严重,凡有敌军驻防的村屯,群众手中只有三天的口粮。在相当长的时间里,东北抗联将士几乎完全断绝了给养,只能靠树皮、草根、野果充饥,吃饭就得用战士们的鲜血来换,称得上“一粒粮食一滴血”。冬季忍受着零下40多摄氏度的严寒,克服常人难以想象的困难,冻饿而牺牲的战士甚至比作战牺牲的还要多。穆青回忆,周保中曾经给他讲过这样一个真实的故事:有一次在战斗转移中,东北抗联第二路军的十几个重伤员实在无法行动,他们怕连累整个部队,便主动要求留下。周保中找了一个隐蔽的山洞,留下一些粮食和一名炊事员、一名卫生员看护他们,让他们安心养伤,等部队回来时再接他们。谁知后来因为情况恶化,部队未能按时去接,日后找到这个山洞时,只见留下的伤员一个个都饿死了。去的人当场点了点数,一个也没少。后来,他们将这些烈士就地掩埋了。周保中深情地对穆青说:“我们的战士确实是了不起的英雄,他们宁愿饿死,也不向敌人屈膝投降。我曾发过誓,等打败日本鬼子,一定要为他们在那里立个碑作为纪念。”由此不难看出,坚定的革命意志,是东北抗联抵御各种艰难险阻的精神武器和根本保证。

曾担任中国工农红军第32军南满游击总队第一大队大队长的张瑞麟,是一位具有顽强苦斗精神、钢铁意志和传奇色彩的抗日英雄。1933年8月,在杨靖宇指挥的伏击日伪运输车队的哑巴梁子战斗中,张瑞麟右下颏和左肩负伤。由于游击队当时药品和医疗器材极为缺乏,在没有麻药的情况下,医生为张瑞麟做了手术。手术后,由于颏骨错位未能及时发现,致使张瑞麟的上牙不对下齿,吃饭和说话都很困难。1936年2月,在中共满洲省委撤销的情况下,组织上安排他担任中共哈尔滨特委组织部部长兼中共哈尔滨市委书记。一个脸上带有特殊标志的人做党的重要地下领导工作,要冒多大的风险是不言自明的。1937年“四一五”事件中,具有超常智慧和高度警惕性的张瑞麟逃过了一劫。失去与上级组织的联系后,他一个人在哈尔滨克服重重险阻,以坚强意志和智慧坚持地下斗争三年之久,还独立自主地发展党组织,领导哈尔滨的地下抗日斗争。1940年,为寻找抗日队伍,张瑞麟成功打入“庄稼人”队,取得了与东北抗联第三路军第12支队的联系,并把“庄稼人”队改编为东北抗联第三路军第12支队独立大队。张瑞麟还策划了哈尔滨王岗伪满哈尔滨第三航空飞行大队伪军武装起义,沉重地打击了日伪在东北的统治。1943年年底,张瑞麟率领小部队保护金策同志撤往苏联,在大雪封山、漫山皆白、人迹罕至的原始森林中披荆斩棘,踏着没膝甚至及腰深的积雪,冒着零下40多摄氏度的严寒,几乎耗尽全身力气,一点一点地开辟出一条新路,在艰难的跋涉中迎来了1944年。1944年3月,刚刚到苏联的张瑞麟接到指示,重新组织小分队回国寻找还在东北坚持斗争的于天放小分队,他无条件地接受了任务。回到东北,此时正是乍暖还寒、青黄不接的时候,野外没法隐蔽又找不到吃的。张瑞麟等人只能在夜间到日本“开拓团”的山边地里寻找一些头一年丢下的冻土豆,再掺和一些刚长出来的野菜“驴蹄子”吃。除了维持生存外,他们还要想办法寻找于天放小分队。1944年8月,经历了九死一生的张瑞麟,才按照组织的安排带领小分队返回苏联。

据不完全统计,14年抗战期间,以东北抗联为主的东北抗日武装总共出击20余万次,平均每天达52次以上。部队因冻、饿、病而死的人数不亚于战斗减员。东北抗联将士不畏艰险,顽强苦斗,在最为恶劣的斗争环境中,爬冰卧雪,吃草吞棉,征战不息,以顽强的意志坚持抗战14年,终于迎来了中华民族的独立与解放。

《血战马忠显大桥》雕塑 李平/雕 王仁启/摄

创造殊死决战、视死如归的英雄壮举,不惜抛头颅洒热血,以血肉之躯共筑抵御外敌侵略的钢铁长城

“捐躯赴国难,视死忽如归。”在强敌入侵、山河破碎的危急关头,是做贪生怕死的亡国奴,还是做不畏强暴、奋起抗争的民族英雄?这是当年每一个中国人都要面对的选项。在这个选项面前,唯有对祖国赤胆忠心,坚信人民必胜、反法西斯正义战争必胜的有识之士,才能挺起民族的脊梁。在冷到零下40多摄氏度、北风怒吼、冻得断指裂肤、极度饥疲困乏的情况下,深陷敌人层层包围中,周保中还坚定地向战友们讲清敌我情况与斗争前途,鼓励同志们:“即使在不能避免牺牲的情况下,也要战斗到最后一滴血,决不苟且偷生,玷污伟大革命战士的气节。”

《孟子·告子上》云:“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”在孤悬敌后、武器简陋、给养匮乏的艰难条件下,东北抗联将士与十倍乃至数十倍于己的敌人苦斗周旋、孤军奋战,牺牲巨大,无数战士献出了宝贵生命,涌现许多可歌可泣的英雄事迹。冰雪严寒中以棉絮枯草为食、战斗到生命最后一刻的杨靖宇,面对敌人严刑拷打和百般诱惑仍严守党的机密的赵尚志,被敌人酷刑逼供数月之久后英勇就义的赵一曼,以及毅然投入乌斯浑河殉国的8位女战士——他们视死如归、慷慨赴死的大无畏精神,正是中华民族不畏强暴、坚贞不屈、不怕牺牲伟大精神的代表与象征。东北抗联将士在战场上英勇杀敌、在监狱中坚贞不屈、在刑场上大义凛然,面对敌人的酷刑杀戮,坚贞不屈、毫不动摇、血战到底,以大无畏精神创造了千古流芳的英雄壮举。

1940年4月的一天晚上,陈翰章率部攻打敦化县黄泥河车站时不幸腿部负重伤。在密营养伤时,不但没有药品,就连盐水也没有。为了早日重返战场,陈翰章让军医拿来一条白布,用一根小木棍把布条捅进子弹穿透的伤口里,再从另一边拉出来,以使脓血和烂肉被布条带出来。就这样,他以顽强的毅力,忍受着常人难以忍受的痛苦,最终治愈了伤口。同年12月初的一天,敌人得知陈翰章在小湾湾沟密营的消息后,迅速调集1000多名日伪军,从东、北、西三面包围了小湾湾沟。陈翰章临危不惧,沉着指挥大家做好决死战斗的准备,连续打退敌人四五次冲锋。机枪子弹打光了,就用手枪还击。他的胸部和右手负了重伤,顽强地在血泊中坐起来靠着一棵大松树。敌人扑了上来,陈翰章怒骂敌人。一个日军军官拔出战刀在陈翰章的脸上划了一道口子。陈翰章骂得更厉害了。这个残暴的刽子手用刀在他的脸上乱划乱刺,还把他的双眼剜出。陈翰章为了人民的解放事业,流尽了最后一滴血。

1938年春,日伪军调集重兵向东北抗联活跃区域发起大规模“围剿”,东北抗联各部被迫化整为零,展开艰苦的游击周旋。东北抗联第二路军第五军第三师主力驻扎于兰棒山深处。3月16日,上级命令驻守进山要隘头道卡子的第一连在18日拂晓撤防。18日晨,第一连小队顶风冒雪艰难前行至石灰窑南沟时,突遭强敌,前方1000余米处,300余敌人骑兵正平行向南疾驰,后方2000多米,100余名骑兵直扑而来。“跑步占领左前方小孤山,准备战斗!”李海峰决断如铁。为保护第二路军总指挥部机关,这支疲惫之师毅然折身坚守小孤山,以血肉之躯直面数十倍之敌。骄横的敌骑在千米外纵马鸣枪,从西北、东南两面发起夹击。待敌人冲过半山腰,山顶机枪骤然怒吼,战士们的精准射击将敌人打得人仰马翻,首轮冲锋以东北抗联战士无一伤亡告终。接着敌人又在骑兵炮和机枪的掩护下,发起了第二次、第三次进攻,经过惨烈的战斗,均以丧命抛尸的结局而告终。当日下午2点,敌人在炮击东北抗联阵地后,发起了第四次进攻。此时,经过三次酣战,第一连小队阵地上战士多数已经负伤。激战到下午4点多,又有多名战士在战斗中牺牲。在西南守卫的李海峰腿部多处负伤,但他仍坚持卧在雪地上向敌人射击。夕阳的余晖映红了西边的半拉天,张凤春、杨德才抬着双腿负重伤的李海峰从西到北,从北到西,敌人从哪边来,他们就朝哪边打。夜幕低垂下来,阵地上只剩下5个人了。李海峰把第二路军总指挥部交通副官张凤春叫到跟前说:“天黑了,我想好了,我能给你们创造突围的机会。带战士们到山下找个地方隐蔽,多保存一个人,就为抗日增加一份力量!”“你怎么办?”“我两腿都断了,不能动,山上没有隐蔽处,你们没有办法带我冲出去,只有一拼。把手榴弹给我集中一下。”张凤春从已经牺牲的战士身边收集了3颗手榴弹交给李海峰,又把牺牲的战友尸体一个个用雪覆盖上,向他们脱帽致敬。伏在山脚下雪丘旁的敌人偷偷从东南面向小孤山上爬来,李海峰卧在棱线的中间阵地上,看到敌人在阵地前沿露面,便甩过去一颗手榴弹。在手榴弹爆炸的时候,张凤春和3名战士分别从西、北两方面没有雪丘的地方轻轻地滑下去。敌人再度围拢上前时,重伤的李海峰毅然拉响怀中手榴弹,与敌同归于尽。最终,仅张凤春一人成功归队,另外3名突围战士因伤势和严寒,被救援部队寻回时已生命垂危,最终壮烈牺牲。

从1933年党领导的反日游击队陆续改编为东北人民革命军开始,到1945年8月中国抗日战争胜利,东北抗联共牺牲师级以上干部120余人,其中军级干部30余人。历史告诉我们,在艰苦卓绝的东北战场上,是东北抗联浴血奋战于抗战最前线,是他们勇担历史使命,谱写了惊天地、泣鬼神的东北抗战篇章。

杨靖宇将军曾孙马铖明在吉林省磐石市官马新村红色历史陈列馆内驻足。新华社记者张楠 摄

展现携手作战、团结御侮的博大胸襟,共同维护人类正义事业,以巨大的牺牲迎接世界反法西斯战争的胜利

东北抗日战争拉开了世界反法西斯战争的序幕。东北抗联的斗争从一开始就不仅具有救亡图存的民族性质,还具有维护人类正义事业的国际意义。东北抗战爆发后,在党的抗日民族统一战线的旗帜下,流亡到东北的大批朝鲜革命者和民众,加入了中国共产党领导的东北抗联,与中国军民并肩战斗,共御外辱,结下了生死战斗友谊。由于日本帝国主义对苏联的侵略野心,中苏两国也站在了一条战线上。东北抗联英勇顽强的战斗,牵制了日本关东军的大批兵力,使其迟迟无法对苏联发动战略进攻。

“养晦远东丰羽翼,挥师塞外快恩仇。”1941年后,东北抗联把对东北地区的敌情侦察当作对日作战的一项十分重要的任务来完成。1942年,东北抗联教导旅成立后,与苏联远东方面军共同开展小部队活动。小部队潜回东北执行军事侦察等任务,把日军部署在中苏几千公里边境地带的17座要塞、8万个永备工事,数以千计的仓库、通信枢纽、弹药库,以及军用机场、军用铁路、人员配备、部队番号、火炮口径等侦察得一清二楚,为苏军制定对日作战计划提供了宝贵的第一手资料,为苏军出兵东北迅速歼灭日本关东军打下了基础。1945年7月下旬,为配合苏军出兵东北对日作战,东北抗联教导旅抽调部分人员组成若干先遣支队,参加空降或担任苏军向导,大部分战士献出了年轻的生命。孙成有被抽调到空降支队,执行火力侦察、配合苏军作战和发动群众的任务。8月9日晚10时,孙成有所在的先遣支队在牡丹江海林附近空降,配合苏联远东第一方面军行动,因降落伞故障,孙成有不幸牺牲。跳伞成功的先遣支队其他队员在当地群众掩护下,在牡丹江一带秘密开展活动,侦察获取了大量有价值的情报,并及时传递给苏军,为东北解放作出了重要贡献。他们的英雄壮举也被誉为“黎明前的闪电”。1945年8月,东北抗联教导旅官兵配合苏联红军反攻东北,进驻长春、沈阳、哈尔滨、大连等50余个大中城市和县镇,为完成世界反法西斯战争东方战场的最后胜利,作出了重要贡献。

“携手终雪耻,最忆舍生人。”东北从日寇手中解放后,苏军远东部队总司令华西列夫斯基元帅向东北抗联教导旅发来热情洋溢的贺电,电文写道:“感谢你们用生命和鲜血换来的情报,为我们远东军进攻中国东北起了重大的作用,特别是对日本关东军戒备森严的要塞、堡垒进行的侦察和营救活动,高度体现了中国战士的优秀品格和顽强的战斗精神。我代表苏联人民感谢你们并向你们致以崇高的敬意。”面对共同的敌人,东北抗联贯彻落实党的抗日民族统一战线政策,以包容开放的姿态接纳朝鲜、苏联人民的抗日斗争,与他们同仇敌忾,携手作战,不仅对彻底消灭日本法西斯势力起到了重要作用,而且对各国人民夺取反法西斯战争的胜利、维护世界正义与进步的事业产生了深远影响。

(作者:何伟志,系中国中共党史人物研究会常务理事、中共黑龙江省委史志研究室原主任、黑龙江省政协文化文史和学习委员会副主任)